スタビライザーとは

クルマが旋回するときに発生する車体の傾き(ロール)を適正に抑えるのがスタビライザーの役割です。

つまりは車の平衡を保つための部品です。

高速走行時のふらつきを改善し、レーンチェンジ時の安定性を向上させるなどの効果があります。

スタビライザーは別名【アンチロールバー】とも呼ばれています。

なので、ロールを抑えるのがメインの部品です。

メインと書いたのは、もう一つ車体の揺れを抑えるという効果もあるからです。

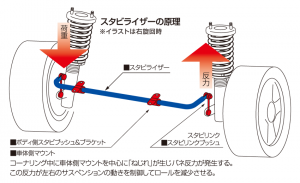

スタビライザーの作動仕組み

スタビライザーは棒が捻れる事による反発を利用した部品です。

この捻れるによる反発力を使いロールを抑えています。

車がコーナーでロールしてる時に、内側のスプリングを縮ませる部品です!

最初に書いたように車を平行にするための部品なので、どちらかのスプリングが縮んだ場合、その逆のスプリングを縮ませることにより

平行を保たせる機能をしています。

スポンサーリンク

動作メカニズム

①直進時、②片側段差通過時、③コーナリング時に分けて、説明したいと思います。

①直進時

下の図は、3台の車が平坦な道をまっすぐ走っている状態を表しています。

一番左が普通の4輪独立懸架のクルマ、中央が左の4輪独立懸架のクルマにスタビライザーを装着したクルマ、一番右が車軸懸架のクルマです。

まっすぐ走っているときは、左右のサスペンションの長さは同じですので、スタビライザーは何の働きもしません。

当然ながら、車体も水平です。

②片側段差

次に、片側の車輪が段差に乗り上げたらどうなるでしょう。

当然、段差側のバネは圧縮されます。

このとき、もしスタビラーザーが無ければ反対側のバネは通常状態を維持しますので、車体も比較的水平を保てます。

ところが、スタビライザーが付いていると、これによって反対側のスプリングも無理やり縮められますので、スタビライザーが付いていないときよりも、車体は傾く事になるのです。

また一番右の車軸懸架のクルマは、左右のタイヤが1本の軸で繋がっているため、サスペンションがあってもどうしても車両は傾きます。

という訳で、スタビライザーを付けたクルマが片側段差を乗り越えると、独立懸架と車軸懸架の中間の挙動を示します。

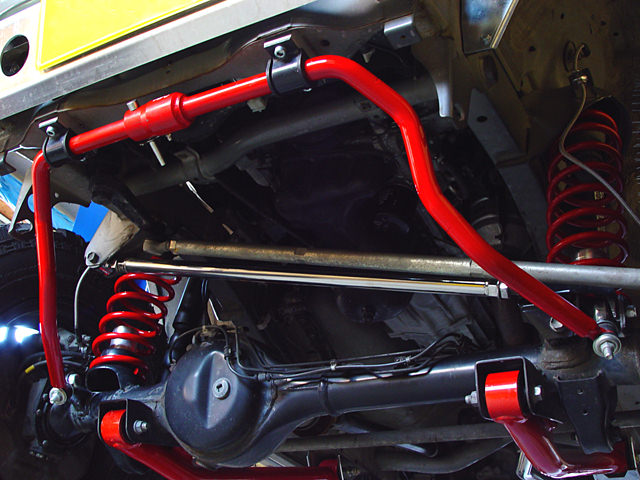

ただしスタビライザーを太くし過ぎると、4輪独立懸架の効果が無くなり、

車軸懸架と同じ挙動になってしまいます。

またスタビライザーには、もう一つ別の弊害があります。

図にはありませんが、轍(わだち)を斜めに横切った場合、左右のタイヤが交互に段差を乗り越えます。

その場合、スタビライザーの揺り返しの反動と路面のうねりが重なって、車体が大きく左右に振られる事になります。

結果的に、更なる乗り心地の悪化を招きます。

スポンサーリンク

③コーナリング

逆にコーナーではどうなるのでしょう。

コーナーでは、車体上部が遠心力で外側に傾いて、内側のバネが伸びたら反対側のバネも伸ばそうとします。

このため、下の図の様に4輪独立懸架は車体が大きく傾くのに対して、スタビライザー付きは車体の傾きを抑える事ができるのです。

スタビライザーを付けると乗り心地は悪くなるものの、車体のロールを抑えるというのは、まさにこの理由なのです。

まとめ

スタビライザーって言葉だけでは分からない働きがありますね。

乗り心地にも影響する部品ですし、つけた方がいい部品でもありますが、

やみくもにいいモノをつけるのではなく、サスペンションとの相性が決め手になってきますので、

カスタムしたい方は専門ショップに相談した方がいいですね。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

コメント